处男嗬

处男嗬

前言少叙

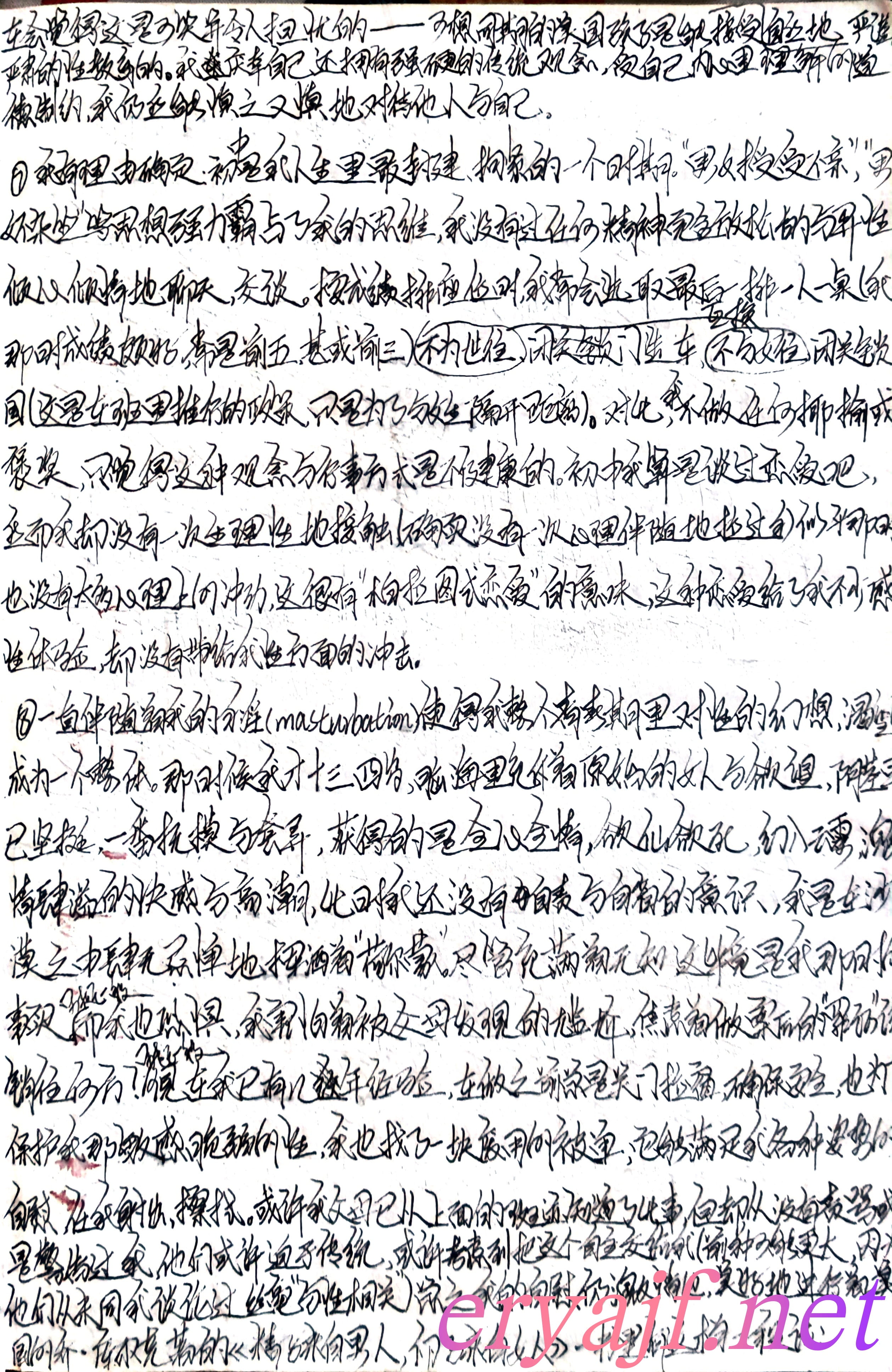

人有很多面,有勇敢的一面,有怯弱的一面,有阳光的一面,有阴暗的一面。困难的是,如何面对自己真实的那一面。此文写于 2012 年底,彼时我时年十七岁,在无尽的性苦闷之中,用文字记录下了一个阶段真实的自己。

直至此刻,我仍是所谓的处男。尽管“心之所向”,尽管“浮想联翩”,尽管“梦里桃花”,我仍然封建地“守身如玉”着。再有不到半年我就十八了,何日“落水”,何时“下锅”,我不得而知。

“处男”这个概念似乎从没有“传统自古而来”,也买有被人们意识到到的层面,更莫说性理层面,法律层面...... 当然,也可以说,自古以来男人的性观念与人们对男人的性的认知都显得突出,开放,宽容以及种种习以为常。万事有利有弊,这也使人们把本该其与女性平等地享受一定法律保护的权利在意识上淡薄掉,甚至忽视...... 男人没有“处男膜”,但我在高一时就听到一些性知识丰富的人谈论:手腕或胳臂有条“处男线”啦,破处之后阴毛朝大腿内侧蔓延啦,摸鼻尖探知啦... 然而我此刻可以铁口直断:处男不存在生理上的检测标准。打算从心理上去验证似乎也是危险的想法,果尔,那我这类岂不最易蒙冤!我愿意冷静从实述说自己一路来的与性相关......

接下来我将着重于观念上的探究,毕竟很多时候行为是受“此心”影响的(我无心论“唯物”与唯心于此处,故不赘言)。我极愿意在问题的根源上穷力发微,我认为这是永恒上的--很伟大。此刻我的脑海里突然跃出了胡塞尔的那句话:我们切勿为时代而放弃永恒。

我自己的各个方面是颇为正常的,生理上我不存在原发性阳痿,心理上又绝非毫无兴(性)趣于异性,同许多敢于直言不讳地记录自己生命中的性感受的大家一样,我大概是十三岁那年,首次陌生的自慰自然而来。然而那时,我还没有丝毫的性意识。

我自小生长在农村,除小学五年级去过郑州外,再无任何“走南闯北,见多识广”的经历过。同同期中国许多乡村一样,我所在的村庄吐露着最后一股弥古的腐香,我受着环境的影响,形成了我进入高中改变之前的古朴思想。这思想里,性是头等被禁的,它传承自老一辈,在我观念身处先入为主得更加根深蒂固。初二生物课本上的那两页“小尺度”的知识非但没有让我有实质成长,反而因为模糊地“只知其一,不知其二”而生出诸多烦恼与惶恐。那时候我只知道“月经”叫“月经”,还不知道“那个”、“例假”、“大姨妈”是喻何义。没有人主动讲给我这些,我也实在求助不了谁,只有隐藏,把这所有的好奇与焦虑埋藏在心底,即便欲望却越来却强!

初中之前的生活是无忧无虑的,焦虑不过心上,烦恼很快就忘。因此至少可以确定初中之前我是不曾思考过性,性交,婚姻等字眼的。细究起来,我被启蒙于初二,而这说起来又实在有些可笑并令人担忧。不知何时起,班里散存(确为散存,为传阅便宜,有人将其拆解了许多部分)了一本黄书,现在回忆那里面的内容大抵是一男多女的胡淫乱性,我印象至今的出现频率最高的描写引导湿润的一句话是“淫液浪汁肆溢”,多么可笑!不,多么可怕--这类书就是对无知少年诲淫诲盗的始作俑者,大家应当远离。但它终究在性方面启迪了我,尽管我现在会觉得这是可笑并令人担忧的--可想同期的美国孩子是能自然地接受严谨,严肃的性教育的。我庆幸自己还拥有强硬的传统观念,受自己理解的道德观念制约,我仍然能慎之又慎地对待自己与他人。

我有理由确定:初中时我人生里最封建、拘谨的一个时期。“男女授受不亲”,“男女不杂坐”等思想强力霸占了我的思维,我没有过任何精神完全放松的与异性倾心倾情地聊天、交谈的经历。按成绩排座位时,我常会选取最后一排一人一桌(我那时成绩颇好),“不与女往,闭关锁国,不与世往,闭门造车”成为我那时的政策,对此,我无法评价。初中我算是谈过恋爱吧,然而我却没有一次生理性的与异性的接触(确实没有一次心里伴随地拉过手),似乎那是也没有太多心理上的冲动,这很有“柏拉图式恋爱”的意味,这种恋爱给了我不少感性体验,却没有带给我性方面的冲击。

一直伴随我的手淫(masturbation)使得我整个青春期里对性的幻想,渴望成为一个整体。那时候我才十三四岁,脑海里充斥着原始的女人与欲望,阴茎早已坚挺,一番抚摸与套弄,获得的是全心全情,欲仙欲死,幻入云雾,激情肆溢的快感与高潮,此时我还没有自责与自省的意识,我是在沙漠之中肆无忌惮地挥洒着荷尔蒙。尽管充满无知,但这毕竟是我那时的事实。

与此同时我也害怕,也焦虑。害怕着被父母发现的尴尬,焦虑着作案后的“罪证”该销往何方?

现在我已有几年经验,在做之前总是先关门拉窗,确保安全,也为了保护我那敏感而脆弱的性,我又找了一块儿废用的被单,它能满足我各种姿势的自慰,任我射出,擦拭。也许我父母早已从上面的斑迹知道了此事,但却从没有责骂或是警告过我,他们或许因于传统,或许考虑到把这个自主交给我自己(前者可能性更大,因为他们从未同我谈论过丝毫“与性相关”),总之我的自慰仍激情地,美好地进行着。美国的乔-库尔克(Joe Quirk)著的《精子来自男人,卵子来自女人》一书里有这样一段话:

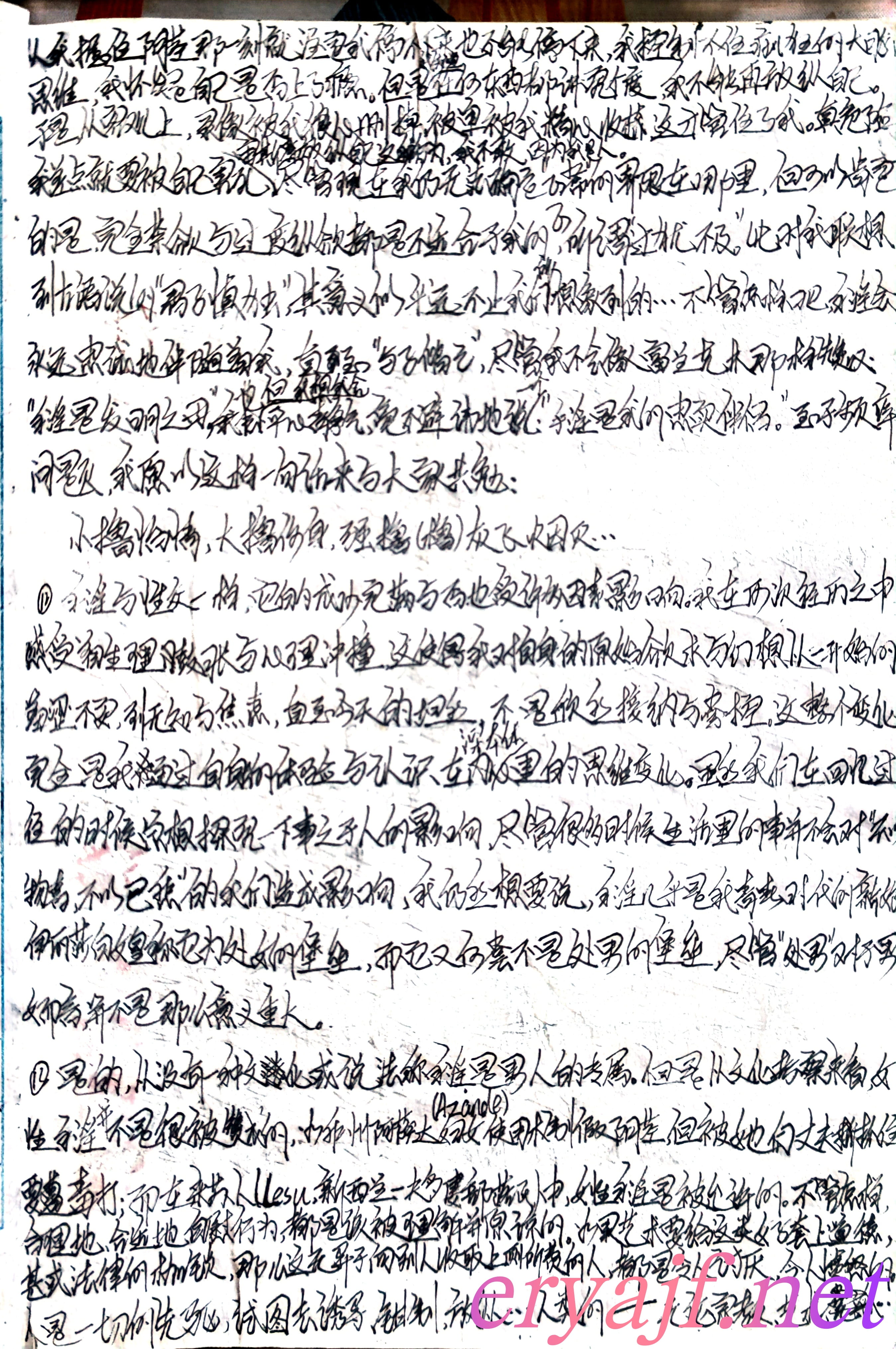

男孩 16 岁时备受欲火的煎熬,可绝大多数(同岁的)女人并不想要他们来当丈夫和父亲。40 岁的女人也备受欲火的煎熬,但男人更看好 20 岁的姑娘,而这些年轻女人,大多数还没有学会如何达到性高潮。大自然让我们在无人看好的时候却欲火中烧。

我逃脱不掉地在青春里受着煎熬,而手淫确是我维持思维、神经、身体正常的良药。在这样一个欲望不绝却又无处宣泄的时期,手淫难道不是一个好的出路吗?我想起了荷马在《伊利亚特》中的挚言:“不手淫毋宁死”。又想到了米开朗基罗对教皇朱利乌斯二世说:“自我否定高尚,自我教育有益,自我克制有男子气概,但与手淫相比,对于真正崇高和具鼓舞力量的灵魂来讲,这些都是平淡乏味的”。(注意米氏活了八十九岁,却打了一辈子的光棍)。对于我而言,她是忠实的,任我所享受的,当我了解到有的男生十六七了仍不知何谓自慰时,我不仅喟叹,即便他学习成绩再好(事实上要想通过考试打胜仗,男生就需要抑制住欲望与幻想,而这常会使其变成“冬彦型”--只会学习却对性没有任何常识的少男。 -- 摘自渡边淳一《男人这东西》)也挽救不了他对最幸福之感受的缺失与遗憾。这同时也暴漏了中国人的性观念以及性教育是何等落后!

当然,尽管我是如此的“宣淫有理”,我仍要声明,我绝非性爱的吹捧者。尽管我的阅历学识很有局限,即便我常被已“情归不处”的男生揶揄,我仍然坚守着最合适,最幸福的性爱探求,这与宗教无关,与艺术无关,而该是我自己坚定着的,这得益于我作为男生而在性上的早早独立。

在高一暑假,我似乎有点纵欲过度了。之所以产生这样的感觉,是因为我确实有点受其所害了。那个夏天,天很热,心很躁,欲很强,每每勃起,我就翻看着图片与视频泄欲纵情。我白天做,晚上做,有时一天很多次,这便直接导致了我精神不振与干活无力,在现实面前,我不得不反思自省。然而似乎我仍然控制不住,从我握住阴茎的那一刻就注定停不下来,也不能停下来,我控制不住疯狂的大脑思维,我怀疑自己是否上了瘾。但是我知道任何东西都讲究个度,我不能再放松自己,于是,从客观上,视频被我狠心删掉,被单被我精神隐藏,这才管住了我。真危险,我差点就要被自己害死,宙斯常放纵自己这种行为,我不敢,因为我是人。尽管现在我仍无法确定“正常”的边界在哪里,但可以肯定的是,完全禁欲与过度纵欲都是不适合于我的,正所谓“过犹不及”。此时我联想到古语说的“君子慎独”,其意义似乎远不止我们所想象到的。不管怎样,手淫会永远忠诚地伴随于我,直至“与子偕亡”,尽管我不会像富兰克林那样赞叹:“手淫是发明之母”。但我想我会平心静气,毫不避讳地说一个:“手淫是我的忠实伴侣”。至于频率问题,我愿以这样一句话来与大家共勉:

小撸怡情,大撸伤身,强撸灰飞烟灭......

手淫与性交一样,它的成功完满与否也受许多因素影响。我在历次经历之中感受着生理膨胀与心理冲撞,这使得我对自身的原始欲求与幻想从一开始的羞涩不安,到无知与焦虑,直至今天的坦然,不,是欣然接纳与掌控。这整个变化完全是我通过自身的体验与认识在深本体里的思想变化。虽然我们在回忆过往的时候总想探究一下事之于人的影响,尽管很多时候生活里的事并不会对“不以物喜,不以己悲”的我们造成影响,我仍然要说,手淫几乎是我青春时代的新娘。伊丽莎白女皇称它为处女的堡垒,而它又何尝不是处男的堡垒,尽管“处男”对于男女而言,并不是那么意义重大。

是的,从没有一种文化或者说法称手淫是男人的专属。但是从文化考察来看,女性手淫并不是很被赞成的,如非洲阿萨达妇女使用木制假阴茎,但被她们涨幅抓住要遭毒打;而在来苏人,新西兰一夫多妻部落人中,女性手淫是被允许的。不管怎样,合理地,合适地自慰行为,都是该被理解并原谅的。如果艺术要给这类女子套上道德,甚或法律的枷锁,那么这无异于向别人收取上厕所费的人,都是令人讨厌,令人愤怒的。人事一切的先驱,试图去诱导,钳制,放纵... 人类的--无论宗教,艺术--都是可被的存在体,因为它虚无,脆弱,偶然... 但是,即便我可以理解,很多女人仍无法做这件事,罪魁祸首就是那在我们身后十万八千里的观念。

我们每个人都有让自己获得性高潮的权利,然而为什么存在性高潮获得人的说法呢?这是源于智人的无知。我不敢说自己是了解女人的,况且有许多女人都还不知道自己的阴蒂长在何处呢!因为她们意识里就认为这些不是她们需要掌握的,她们是被动的,等待的,接受的,至于性高潮,则更是随缘... 本来的,女人的性以及女人给人的印象就是内含、收敛、拘谨的,很多女人自己也从没有仔细观察过自己的身体,更不可能去想自己需要什么样的爱抚,性交。这些当然是最根源性的人间至乐与幸福,但如果把握不好或缺乏信心,它就会“爱转恨兮恨转爱”地成为痛苦与无奈的渊薮。

可事实上,女人完全可用震动器为自己服务,而非在为它服务;女人完全可以自如地获得性高潮,而非被性高潮获得;女人完全可以自如地行经,排卵,而非为其所累,或为 PMS(Premenstrual syndrome。PMS--经前综合征)所厌烦,甚或恐惧。不要再问我你该怎么面对自己,因为你还没意识到“自己”。

女人最不应该的就是羞涩,我看到学校里有人因为羞涩而不吃饭我就笑。坦诚大方地察看自己的身体,面对自己的欲望,思考自己的需求,适度手淫没什么不好,如果你仍害羞,那请看一下比我还早的《一千零一夜》中一首赞美香蕉的性爱用途的诗:“啊,香蕉,柔软光滑的皮肤,你让少女眼界大开... 在水果中只有你有一颗怜悯的心,啊,你是寡妇和离婚妇女的慰藉”(蠢蠢欲动的处女们,请慎重对待你的欲望),你如果仍然等待着男人来满足你需要的,那么对不起,他也只是一个门外汉的奴仆,只会冲动莽撞地一泻千里...

可是我心里拥有的性观念,即便是主流,也是与今天的社会扞格不入的。如果我发表出去,一定会遭到批判攻击,只因为我是在彼岸,与他们不一样。然而以悲天悯人,视民如伤去考虑人本位的我,是一定要在性的方面“带着光明驱赶黑暗。”我就是要借此成为伟大,而非是像有的人显得伟大。郎景和在《性学观止》(中译本)的序言里说:“无论从古老的创世纪神话到试管婴儿的诞生,从婚姻到生育,优生控制,我们都难以回避性--一个重要的生命和生活主题。”是的,歌德说过,先有人的堕落,然后文学堕落。人是一切之本是毋庸置疑,而性是人的根本也莫有错。金钱,权贵... 固然有他的分量,但与性比起来,他们都将黯然失色。性是生命延续的根本,也是生活展开的依据,正是如此,才保障了它的永恒。更吸引着我很早就将其引为毕生效力的门类。

在前边我多次提到自己的观念改观于高中,具体情况,可在此详说。

我高中第一次谈女人的时候,还完全幼稚着,初中强化了的封建思想还在影响着我。在爱情中,我已忙不暇及,哪里还有心思去想性。她是超级外向的女生,她对人热情,感情外露,聪明伶俐,坦诚直率,这自然很容易令我痴迷并坠入爱河,某一晚,我把初吻给了她。然而她爱交际,喜打闹的性格,在那时封建的我看起来完全是不可思议,无法理解的,两个人分分合合许多次,最终不欢而散。我清楚记得,那时的我仍没什么性常识,更不存在强烈的欲望与冲动,献初吻那一晚也只是拥吻一下,其他行为,似乎脑海里就没有概念。而我在谈第二个女人时开始接触李敖,开始涉足文学,我也尝试着同女朋友聊一些好奇与困惑,她为我解答了很多,并为我作很大的理解,支持与帮助。我当时就写了一篇 20 页的《狂性》,现在看来,文辞生涩,见解拘谨,然而这却是我性开化的一个重大铁证。尽管如此,我仍然觉得男女除夜是需要互相保留到结婚那天的,并且那时候,我的大脑没有丝毫前戏,性交,避孕... 等的概念,而那一年,我已是十五岁了。

而渐渐地,我听到越来越多的人已情归不处,他们在讲自己的经历时总是满脸自豪的样子。但我仍然考虑着责任等问题逃避着,尽管从生理而言,我的性欲越来越强。这个时候,我只有靠手淫来维持欲望与本心之间的平衡。而这又导致了我前边讲的总纵欲过度,好在我自己悬崖勒马,未酿大祸。我的性路历程,尽管有些坎坷,但跌跌撞撞地走过风风雨雨,正日臻成熟。

在今年上半年,我在恋爱过程中已表现得开放,大度,成熟,稳重。我甚至已计划着“与尹偕眠”,因为我所掌握的理论和锻炼的心理已足够支撑我做这件事了。然而我的这位“尊情人”却是初次恋爱,他对爱情的理解以及对性的认知均与我大相径庭,也就是她所持的思想与观念与高一年级时的我接轨。然而我已进入爱情,想全身退之而不能,我于是说服自己等。然而计划已经映入脑海,如“箭在弦上”一般,我已勒不住“脱缰了的野马”一样的思绪,有一段时间我竟然整天都想着性,想得丰富具体,和谐美好,然而这毕竟只是想的,现实之中我甚至口头上也莫敢表达,是因为害怕她接受不了。而这些煎熬还不够,她还不太懂爱情,不知理解,体贴与珍惜,使我又蒙上一层“弦断有谁听”的凄寒与落寞。

我该怎么论断我的这个尴尬呢!古代平民十三四岁就结婚了吧,今天的男女十五六就经历过性交了吧。而我总是怀着不合适的观念碰到并不错的人,符合那句“性我不与,我不与性”。当对方是“花开堪折”的时候,我却不知“惜取少年”,当我长大成熟,“枝繁始欲茂”时,却发现对方“忽值山河改”。对此,我既郁闷又无奈。我并非要鼓吹事性,或者是对那些已经不处的人羡慕,嫉妒,而是源自内心深处的召唤使然,我在想,我在这“山重水复疑无路”的时刻,是否会有“柳暗花明”的“又一村”在等着我呢!

现在,似乎有一个问题是我该严正审视的了,我们今天的这羞涩,落后的观念是怎么形成的呢?

其实,在宋以前我国的性观念是颇为先进,开放的。

从物件上论,中国人喜爱玉是自上而下自古亦然的,这是因为玉被认为是龙的精液之冷凝,以此渴望得到强大的性能力。有一种叫“圭”的玉,大概就是阴茎的象征,不用说,皇帝的自然最大...

从文学上论,汉代的班固在《汉书》中谈到了房中的艺术,房内,房中术,房事等词语流行开来。此类书作颇为丰富,诸如《黄帝内经》(其中《素女经》里的素女在中国房中术地位很高,是女人们享受床笫之乐的以为女神,是中国房中秘术的拥有者和守护者),《十问》,《合阴阳》等为古典书籍,后有《备急千金方。卷二十七。房中补益》(唐,孙思邈)、《妇人大全良方》(陈自明),《三元延寿参赞书》,《景岳全书》... 另外还有传世下来的大量春宫图.....

由这些论述中可以想见,古代人们的性观念还是紧紧传承自远古的,尽管仍有许多不足,但这已足够令人欣喜。魏晋,隋唐以来,社会对妇女的贞节要求并不十分严酷,尽管提倡女子“从一而终”,但寡妇改嫁被看做是平常之事,到唐代人们的贞节观念更为淡薄。

宋代是我国两性关系从较为宽松走向严紧的过渡时期。

而推动观念朝狭隘奔去的始作俑者是程朱等人创立的理学。在谈理学道统之前,让我们先了解一下程朱的为人。厚黑教主李宗吾在《中国学术之趋势》里专讲过宋儒之缺点,有言:“宋儒才德惧好,最缺乏的是量字,他们在政界是这样,在学术界也是这样。”究竟怎么个量小,李氏详有所言:“《宋元学案》说:大程德性宽宏,规模广阔,以光风齐日为怀。小程气质方刚,文理密察,以峭壁孤峰为体,道虽同而造德固自各有殊。可见大程量大,小程量小。而明道死后,伊川与东坡,因语言缘故,越闹越大,直闹得洛蜀分党,冤冤不解。”伊川是那种易于入主出奴的人,固执愚顽,是传统学究代表,于是李宗吾先生把程明道认作赵宋诸儒的代表。接着又言:“朱子的量,也是非常狭隘。朱子与吕东莱,本是最相好的朋友,《近思录》十四卷就是由他二人合撰。后因争论《毛诗》不合,朱子就对其著作字字讥弹,对于东莱,抵隙蹈睱,不遗余力,朱派的人,随声附和,所以元人修史,把东莱列入儒学传,不入道学传,一般人称“朱子近思录”,几于无人知是与吕东莱同撰的。”李氏又总言:“伊川抱着一个诚敬,去绳苏东坡,闹得罗蜀分党。朱子以道统自命,党同伐异,激成庆元党案,都是为着太执着的流弊... 宋朝南渡,与罗蜀分党有关,宋朝亡国,与庆元党案有关。”引这么多例子,只是想说明程朱之儒量狭也!

我们常说的程朱是指“二程”(程氏兄弟:大程为程颢,人称明道先生;小程为程颐,人称伊川先生)“一朱”(朱子,朱熹),然而从某种程度上讲,大程似乎该与另二人区别看待,我不在此赘言。

宋儒创立理学,并以理杀人,针对妇女提倡极为严酷的贞节观,反对妇女再嫁,程颐还提倡男子不要娶寡妇为妻,并首先提出寡妇“饿死事小,失节事大”的极端主张。渐渐地,“贞节”成了评价女性的唯一标准。《近思录》云:

或问:“妇孺于理,似不可取,如何?” 伊川先生曰:“然,凡取以配身也,若取失节者配身,是己失节也。” 又问:“人或居孀贫穷无托者,可再嫁否?” 曰:“只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大!”

这种理论竟由大学问家提出,确实不可思议。程颐把寡妇是否守节,看得比生命更重要,真是“以理杀人”不见血,这也暴漏了封建社会吃人之可怕。一个女人婚后死了丈夫,就已很不幸,而再嫁就是失节,这样的理论几乎把她们的希望完全抹杀。朱熹也极力鼓吹寡妇守节,以此示“存天理,灭人欲”,这在今天看来实在可笑至极!并且,宋儒又把眼睛瞄到处女膜上,鼓吹处女贞操,把贞节与女性生殖器官联系起来。导致了男人们开始有了“处女情结”,而由于男子看重处女,寡妇再嫁也就显得更加困难了。

那么宋儒为何如此不世故,不解风情呢!原来是因为宋代官僚豪富们肉欲横流,纳妾,宿娼风习大盛,面对这样的现实,宋儒提出了“存天理,灭人欲”的禁欲主张。

但是这主张可算是愚蠢极了。历史上有太多实例证明这是行不通的。在上古时期洪水泛滥的时代,大禹的爸爸姒鲧采取堵的方式,结果失败了,命也没了,而他的儿子姒文命(即大禹)思考之后采取疏导的办法,最终平息水患;秦始皇为方便治理百姓听了李斯之言“焚百家书,以愚黔首”,但是秦二世就忘了,因为“刘项原来不读书”啊;近人李宗吾曾就此结言:“世界上有许多事,我们强使之合,他反转相离,有时纵使之离,他双自行结合了。”这种说法真的是直指人心,而若要使在性上得出珠玑之论,靠约束或是放纵都是不可取的。

程朱提倡的“存天理,灭人欲”固然有可取之处,但他们自己就已破戒,孔子“未见好德如好色者”,我亦未见好天理如好色者,因为它害人啊。

理学的影响在宋代并不是很大,程颐的甥女及侄媳都曾改嫁,元代以后,守节者开始普遍,明朝朱元璋死后带头令 47 个妃子陪葬,再到清朝达到极点。一直延续至今,性观念又将朝主流开化而去.....

我怀着无限真诚,热烈地激情面对自己的性,虽然还没有得到过什么性交的回应,但我深信,富含更多幸福与美满的第一次就在不远处等着我。近半年来我没有碰触过女人,然而性欲却越发地强,性交毕竟是两个人的事,在没有条件允许之下,我仍然会以手淫来平衡自己。班里已有人同居,也有经历过多个性伴侣的,而我这个处男,仍然自信,骄傲地孑然一身带着孑然一根,只为等待对的时间里合适的人。

社会在进步,文明在发展,观念在更新。然而我想,我的古朴村庄一定是与我一定允许在当年妈妈的肚子里,接着同我一道震然落地。它已不是传统的农村了啊,而是新生的村庄,它与我共同成长,接收着更先进,更文明,更和谐,更开化的洗礼,并以自己伟岸的身躯作为村民的避风港。这是将更被我热爱的家乡,它也将成为更多下一代的源泉,并放飞梦想的地方......

于 2012 年 12 月 23 日晚

|

|